JPY Coin(JPYC)は、日本で初めての「完全に規制下にある」日本円連動型ステーブルコインであり、銀行預金および日本国債を裏付け資産とした、1:1のデジタル円です。現在、Ethereum・Avalanche・Polygon 上で発行・流通しています。

2025年10月に、日本の改正ステーブルコイン関連法に基づいてローンチされたJPYCは、1回あたり1ドル未満のことも多い低コスト送金や、JPYPay.io のようなプラットフォームを通じたガスレス決済、Tria Wallet を利用した実店舗・オンラインでのカード決済などを実現します。

採用拡大やTVL(ロックされている資産総額)の増加、X上での高いエンゲージメントを背景に、JPYCはEthereumを、日本におけるDeFiの基盤チェーンとして位置づけつつあります。実世界資産(RWA)、EC決済、ATM出金、そして将来的には兆円規模に達しうるクロスボーダー送金フローのインフラとしての活用が期待されています。

本記事では、JPYCとは何か、その発行・償還・規制の仕組み、主なユースケースと潜在的な影響、そして実際に利用したり自社サービスに統合したりする際に押さえておきたいポイントについて解説します。

JPYCとは?日本円ステーブルコインの概要

出典:JPYC EX

JPYCは日本円に連動したステーブルコインで、常に「1 JPYC = 1円」となることを目指して設計されています。暗号資産ウォレットで保有したり、世界中へ数秒で送金したり、Web3アプリ内で利用したりできる“デジタル版の日本円”のような存在です。価値が日本円に連動しているため、ビットコインやアルトコインのような激しい価格変動をあまり気にせずに使える点は、初心者にとって大きな安心材料と言えます。

JPYCを特徴づけているのは、日本初の「完全に規制された」日本円ステーブルコインであるという点です。運営会社であるJPYC株式会社は、日本の資金決済法に基づく「第二種資金移動業者」として正式に登録されており、これは銀行振込や電子マネー発行と同じ枠組みのもとで監督を受けていることを意味します。そのため、本人確認(KYC)、取引モニタリング、準備金管理、利用者保護などについて厳格なルールに従う必要があり、多くのグローバルなステーブルコインと比べても高いコンプライアンス水準を備えています。

また、JPYCは100%フルバック型です。市場に流通しているJPYCトークン1枚ごとに、同額の日本円建て銀行預金と日本国債(JGB)がカストディとして保有されています。これらの準備資産は、会社のその他の資金と分別管理され、信託口座として保全されており、常に1:1で日本円に償還できる仕組みになっています。この準備金構造は、USDCなどの主要な規制準拠型ステーブルコインと同様の水準ですが、裏付け資産として日本のソブリン資産(日本国債)を用いている点が特徴です。

Web3全体でJPYCを使えるようにするため、トークンはEthereum・Polygon・Avalancheといった複数のブロックチェーン上で発行されています。このマルチチェーン設計により、ユーザーはネットワークをわざわざ切り替えることなく、低コスト決済、DeFiアプリケーション、NFTマーケットプレイス、クロスボーダー金融ツールなどにアクセスできます。これらのチェーンに対応したウォレットやdAppsであれば、そのままJPYCを取り扱うことができます。

JPYCステーブルコインの仕組み:発行・償還・規制枠組み

JPYCは、銀行に近い規制されたプロセスに基づいて発行・償還されており、日本の金融法令を順守しながら、ユーザーがいつでもJPYCと日本円を相互に交換できるようになっています。

JPYC EXを通じた発行と償還

JPYCの発行および償還は、公式プラットフォーム「JPYC EX」を通じて行われ、基本的な流れは次のとおりです。

• JPYCを発行する場合 ユーザーは、まず日本の規制に基づく本人確認(例:マイナンバーカードによるKYC)を完了した上で、日本円を銀行振込で送金します。その後、JPYC株式会社が同額のJPYCトークンを新規発行(ミント)し、ユーザーのブロックチェーンウォレットへ送付します。

• JPYCを日本円に償還する場合 ユーザーは、保有するJPYCトークンをJPYC EX経由で送り返します。送信されたトークンはバーン(焼却)され、信託として保全されている準備金口座から同額の日本円がユーザーの銀行口座へ振り込まれます。

この仕組みはノンカストディアルであり、基本的にトークンはユーザー自身のウォレットで管理されます。そのため、従来型のカストディ型取引所やカストディアンに比べてカウンターパーティーリスクを抑えられる構造です。発行・償還のメカニズムにより、市場に流通しているJPYCの総量は常に準備資産と一致するよう設計されており、1:1ペッグの維持と、安定性・償還可能性への信頼につながっています。

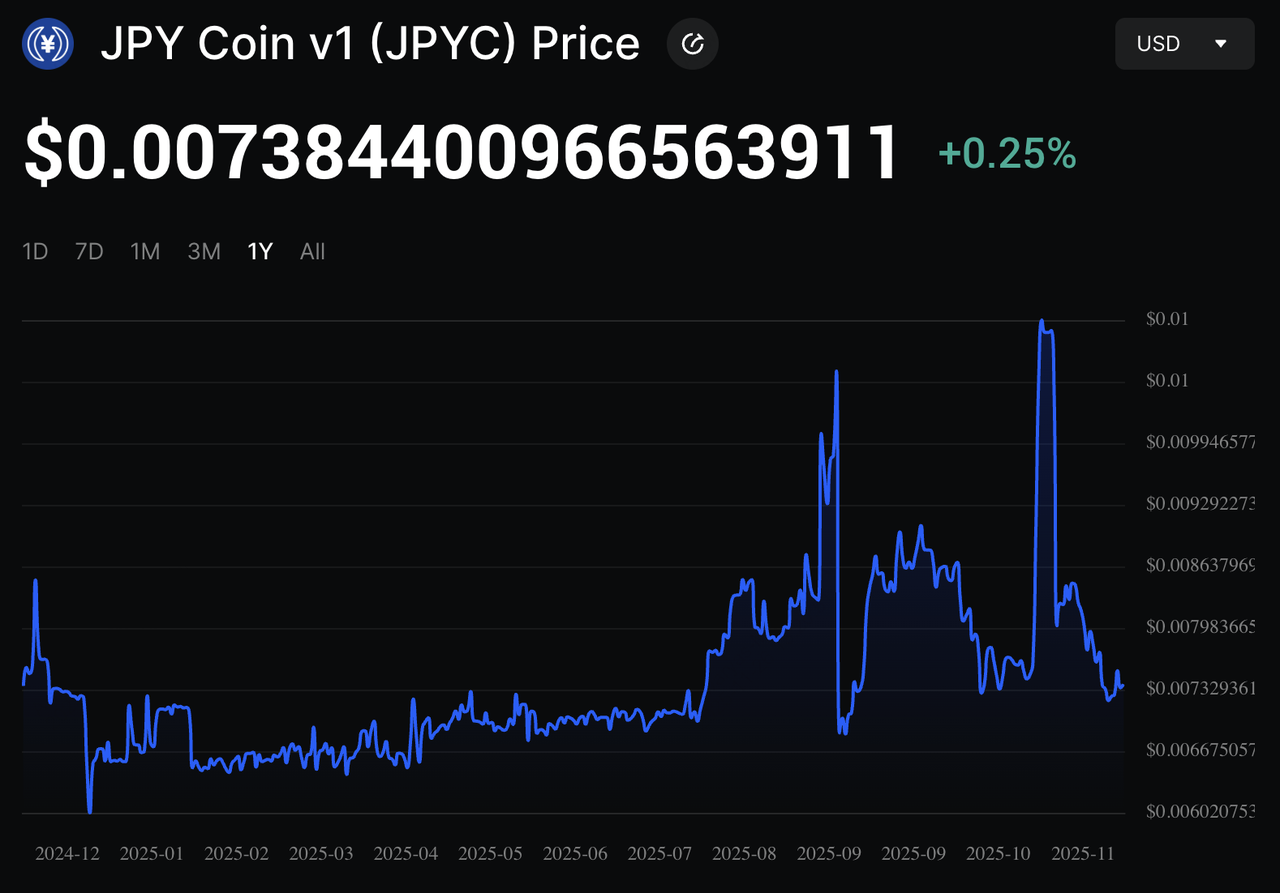

JPYC価格推移|出典:BingX

法制度と規制枠組み

JPYCは、日本の改正資金決済法のもとで運営されています。同法は2023年6月以降、ステーブルコイン発行者に対して、ライセンス要件、資産の裏付け、利用者資産の分別管理、AML/KYC(マネロン・テロ資金供与対策/本人確認)などに関する法的要件を定めています。

JPYC株式会社は、関東財務局に「資金移動業者(第二種資金移動業)」として登録することに成功しており、これにより日本円ステーブルコインを発行する法的な正当性を得ています。このコンプライアンス体制により、JPYCは価格変動の大きい「暗号資産」ではなく、規制対象の「電子決済手段」として位置づけられており、ユーザー、事業者、規制当局のいずれにとっても信頼性を高める要因となっています。

JPY Coin(JPYC)の実用的なユースケースとは?

JPYCは、クリプト・ネイティブ層だけでなく、リアルな決済、送金、事業者間決済、より広いデジタル金融の用途まで見据えて設計されています。主なポジショニングは以下のとおりです。

• 決済・送金 JPYCは、従来型の送金サービスと比べて、ほぼ即時かつ低コストで送金できるのが特長です。国内外送金、クロスボーダー決済、少額の個人間送金などに適しています。

• EC・小売決済 決済代行業者やPOSネットワーク(例:コンビニ、量販店など)との連携により、日本円と同等の価値を持つステーブルコインとしてJPYCでの支払いが可能になります。オンラインショッピング、実店舗での会計、日常的な支出など、幅広い決済シーンでの利用が想定されています。

• 法人・B2B決済 企業や事業者は、B2B支払い、仕入先への支払い、海外子会社・取引先への送金などにJPYCを組み込むことができます。ブロックチェーンならではのスピードと透明性を活かしつつ、価値は日本円ベースで安定させることができます。

• DeFiやブロックチェーンサービス JPYCはEthereum・Polygon・Avalancheなどのパブリックチェーン上で稼働しているため、分散型金融(DeFi)において、トレード用の安定資産、流動性提供のペア、あるいは担保資産として利用できます。フィアットと暗号資産の世界をつなぐ架け橋として機能することが期待されています。

さらに注目すべき点として、JPYCには一定の条件下での不正被害補償ポリシーが用意されており、ユーザー保護の観点からも他の多くのステーブルコインにはない特徴を備えています。

JPY Coin(JPYC)の買い方

JPYCは、発行元であるJPYC株式会社が運営する公式プラットフォーム「JPYC EX」から直接購入することができます。基本的な手順は次のとおりです。

1. アカウント登録と、マイナンバーカードなどを用いた本人確認(KYC)を完了したあと、購入したい金額を事前に指定し、その金額分の日本円を銀行振込します。

2. 振込が確認されると、JPYC EX側で同額のJPYC(1 JPYC = 1 JPY)が発行され、登録済みのウォレットアドレスへ送金されます。

3. 購入・償還手数料は不要で、ユーザーは後からJPYCを1:1レートで日本円に償還し、銀行振込で出金することもできます。

安全のためのワンポイント: 必ず公式のJPYCチャネルおよび検証済みのコントラクトアドレスのみを利用し、偽トークンには十分注意してください。

JPYC円ステーブルコインの主な強み・メリット

JPYCは、日本円の信頼性をそのままパブリックブロックチェーン上に持ち込み、Web3と現実世界の両方で、安全かつ高速で実用的なお金の移動手段を提供します。

• “日本円ネイティブ”なオンチェーン資産 JPYCは、日本円そのものにブロックチェーン上での居場所を与える存在であり、USDTやUSDCといった米ドル建てステーブルコインへの依存度を下げることができます。これにより、日本のユーザーは為替手数料やFX変動リスク、Web3利用時のコンプライアンス面の煩雑さを軽減できます。

• 完全に規制された、法令準拠の設計 日本初のライセンス取得済み円ステーブルコインとして、JPYCは資金決済法に従い、第二種資金移動業者として運営されています。この規制構造は、ステーブルコインが各国の金融法制の中で安全に機能し得ることを示す好例であり、他国が参考にし得るモデルケースともなりえます。

• トラディショナル金融とWeb3・DeFiをつなぐブリッジ JPYCは、日本円建てフィアットの信頼と、ブロックチェーンのスピード・プログラマビリティを組み合わせた存在です。ユーザーは、支払い、送金、請求書決済、さらにはDeFiアプリでの運用などを、安定した価値と明確な規制のもとで行うことができます。

• クロスボーダー決済や事業者間送金の高度化 JPYCはEthereum・Polygon・Avalancheといったパブリックチェーン上で動作しているため、対応ウォレットさえあれば、誰でも世界中で日本円連動トークンを数秒で送受信できます。これは、日本企業、海外在住の日本人、海外パートナー企業、フリーランサーなど、国境をまたいで迅速かつ低コストな支払いが必要なプレイヤーにとって特に有用です。

JPYCは、コンプライアンスに基づいたブロックチェーン決済を一般層に広げていくうえで重要な一歩であり、日本円を、実世界の金融と分散型アプリケーションの両方で信頼して使えるデジタル通貨へと押し上げる取り組みだと言えるでしょう。

JPYCステーブルコインの主なリスク・制約

JPYCには多くの利点がある一方で、いくつか注意すべきポイントやリスクも存在します。

• 規制・償還への依存 JPYCは「電子決済手段」として規制されており、その安定性は、日本法令の遵守、準備資産の適切な管理、発行主体への信頼に大きく依存しています。不正利用や管理不備、規制の変更などが起きた場合、1:1での償還や信認に影響が出る可能性があります。

• 現金志向の強い国における採用ハードル 日本は依然として現金やクレジットカード中心の決済文化が根強い国です。小売、事業者、一般ユーザーの間でJPYCが広く利用されるようになるまでには、一定の時間がかかる可能性があります。

• 流動性とエコシステム成熟度の問題 JPYCはマルチチェーン対応ではあるものの、オンチェーンでの流動性、dAppsへの採用状況、ステーブルコインの取引ペア、各種サービスとの連携などは発展途上の段階です。エコシステムが十分に拡大するまでは、DeFiでの利用やクロスチェーンでの活用に制約が生じる場合があります。

• 円預金と日本国債準備に対する依存 JPYCの裏付けは、銀行の円預金および日本国債(JGB)で構成されています。マクロ経済環境、国債市場のリスク、預金先金融機関のリスクなどは、準備資産の安全性・安定性に対する見方に影響し得ますが、これは他の法定通貨担保型ステーブルコインにも共通する構造的なリスクです。

まとめ

JPYCは、日本初の「完全に規制された」日本円連動型ステーブルコインであり、法令準拠かつ1:1の担保を備えたデジタル日本円の形を提供します。JPYC EXによる規制された発行プロセス、複数チェーンでの利用可能性、そして送金・決済など実用的なユースケースを組み合わせることで、日本円建ての価値をDeFi、EC、クロスボーダー送金の世界へ持ち込む有力な手段となっています。

法定通貨担保型で、規制面の基盤がしっかりしたステーブルコインを探しているユーザー・事業者・開発者にとって、JPYCは有力な選択肢と言えるでしょう。普及が進めば、デジタル円がトラディショナル金融とブロックチェーンエコシステムの双方でどのように流通していくかに、大きな影響を与える可能性があります。

一方で、すべてのステーブルコインと同様に、JPYCにも規制環境、準備金管理、流動性、市場環境などに起因するリスクがあります。ユーザーはこれらの要因を十分に理解・検討し、必ず公式チャネルおよび対応ウォレットのみを利用して取引を行うべきです。

関連記事

JPYCステーブルコインに関するFAQ

1. JPYCは常に1日本円の価値がありますか?

はい。JPYCは常に「1 JPYC = 1 JPY」の価値を維持することを目標として設計されています。各トークンは、円建て銀行預金および日本国債(JGB)によって裏付けられており、ユーザーはJPYC EXを通じて、JPYCを実際の日本円に償還することができます。

2. JPYCの円ステーブルコインは日本で規制されていますか?

JPYCは、日本の資金決済法に基づく「第二種資金移動業者」としてライセンスを取得しているJPYC株式会社によって発行されています。これにより、厳格なKYC要件、準備金管理、監査、利用者保護などの規制を受ける、数少ない完全規制下の円ステーブルコインの一つとなっています。

3. JPYCは何に使えますか?

JPYCは、低コスト送金、EC決済、Tria Walletを通じたカード支払い、企業間の決済などに利用できます。また、Ethereum・Polygon・Avalancheなどのチェーン上のDeFiアプリにおける安定資産としても活用できます。一部のプラットフォームではガスレス取引にも対応しており、ETH・AVAX・POLなどを保有していなくても支払いが可能な場合があります。

4. JPYCを日本円に戻すにはどうすればよいですか?

償還はJPYC EXを通じて行われます。ユーザーはウォレットからJPYCを送信し、そのトークンがバーンされると、同額の日本円が登録済みの銀行口座に振り込まれます。銀行振込の反映時間は、利用している金融機関によって異なりますが、通常は比較的スムーズに処理されます。

5. JPYCを利用する際のリスクは何ですか?

JPYCは規制準拠・フルバック・償還可能な設計ですが、ユーザーは依然として、ブロックチェーン取引のミス、ウォレットのセキュリティ問題、規制変更、特定チェーンやdAppでの流動性不足といったリスクに直面する可能性があります。必ずコントラクトアドレスを確認し、対応ウォレットを使用し、公式のJPYCチャネルを通じてのみ取引するよう心がけてください。